Construire avec et pour la nature

Endiguer, terrasser, déboiser, canaliser… Voici des millénaires que les humains luttent contre la nature pour bâtir des environnements propices à leur prospérité. Depuis l’Antiquité et les travaux pharaoniques des Égyptiens destinés à maîtriser les crues du Nil jusqu’aux polders néerlandais (mis en œuvre dès le 17e siècle !), en passant par les terrasses de culture andines imaginées par les Incas, la construction a longtemps ressemblé à un combat sans fin contre les éléments pour étendre et maintenir bâtiments, champs et routes. Et si, plutôt que de maîtriser la nature, nous construisions avec elle ?

Un changement de paradigme est à l’œuvre avec la prise de conscience écologique. Les professionnels cherchent moins des techniques pour « maîtriser » la nature, que pour la protéger et – encore mieux – construire avec elle. Cette approche est au cœur du génie écologique : apparu dans les années 1960, ce concept se développe de façon exponentielle depuis les années 1990, et se structure aujourd’hui comme une filière professionnelle à part entière, complémentaire au génie civil.

Le génie écologique : une filière en plein essor

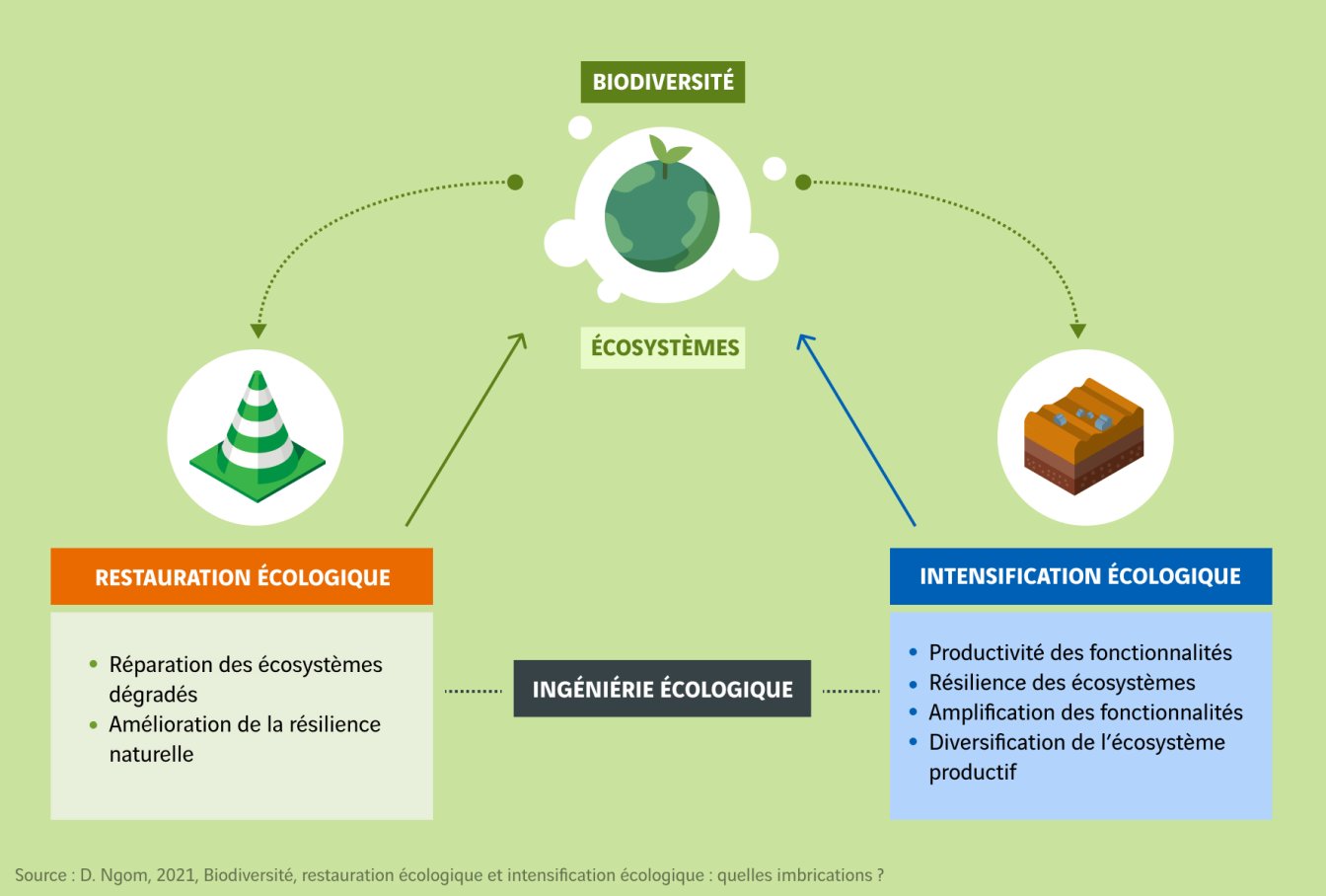

Le génie écologique combine les sciences de l’ingénierie et de l’écologie afin de concevoir, construire, restaurer ou gérer des écosystèmes intégrant les activités humaines dans leur environnement naturel. L’objectif est de favoriser la résilience des milieux, qu’ils soient naturels ou artificialisés, en veillant au maintien de leur biodiversité et de toutes leurs fonctions écologiques.

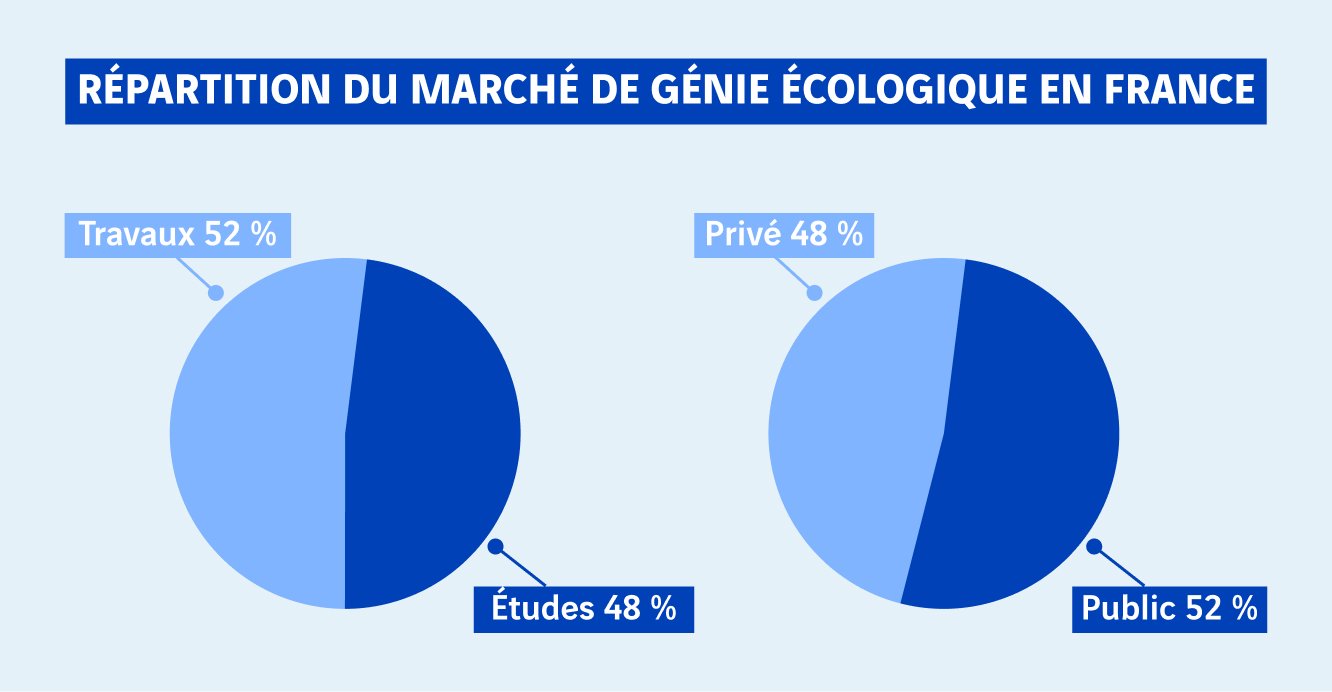

Tant pour gagner en efficacité que pour se mettre en conformité avec la réglementation, entreprises et collectivités publiques sont de plus en plus nombreuses à chercher à limiter leurs impacts environnementaux. Cela se traduit par une multiplication des projets impliquant du génie écologique dans une grande variété de domaines : gestion des déchets, traitement de l’eau, dépollution, construction, développement de pratiques durables dans l’industrie…

Quelles applications concrètes pour le génie écologique ?

La restauration d’écosystèmes

C’est le domaine le plus évident quand on pense au génie écologique : il concerne la remise en état d’espaces précédemment transformés par des travaux ou des exploitations humaines comme les carrières ou friches industrielles. L’objectif est d’effacer toute trace d’occupation anthropique, par exemple en redonnant sa liberté à un cours d’eau, en replantant des végétaux adaptés, ou en éliminant les constructions et clôtures susceptibles de freiner un retour spontané de la flore et de la faune sauvages.

En Indonésie par exemple, une initiative a permis de réhabiliter les mangroves le long de vingt kilomètres des côtes de Demak à Java avec des méthodes d’ingénierie civile et écologique. Cette région côtière du nord connaissait une érosion sévère et des risques d’inondation nombreux en raison de l’usage des mangroves pour l’aquaculture, l’extraction d’eaux souterraines, et le développement d’infrastructures, empêchant aux zones humides de jouer pleinement leur rôle écologique intrinsèque. Le projet BwN Indonesia a ainsi remporté un prix le Decade for restoration flagship des Nations unies3, valorisant l’impact de l’initiative.

Les équipes Equo Vivo - marque du génie écologique de VINCI Construction - des entreprises Sethy, Océlian, Terélian et Benedetti Guelpa réalisent des chantiers de génie écologique. Elles ont par exemple participé au projet de renaturation de la rivière Cagne, à Cagnes-sur-Mer, dont les objectifs étaient notamment de désentraver le lit du cours d’eau et de favoriser la circulation de nombreuses espèces de poissons. Cette ambition au service de la restauration hydromorphique de la rivière a nécessité, entre autres, le dépôt du chenal en béton existant, le reprofilage et la végétalisation des berges, ou encore la pose de passes à anguilles en faveur de la continuité piscicole du projet.

La continuité écologique

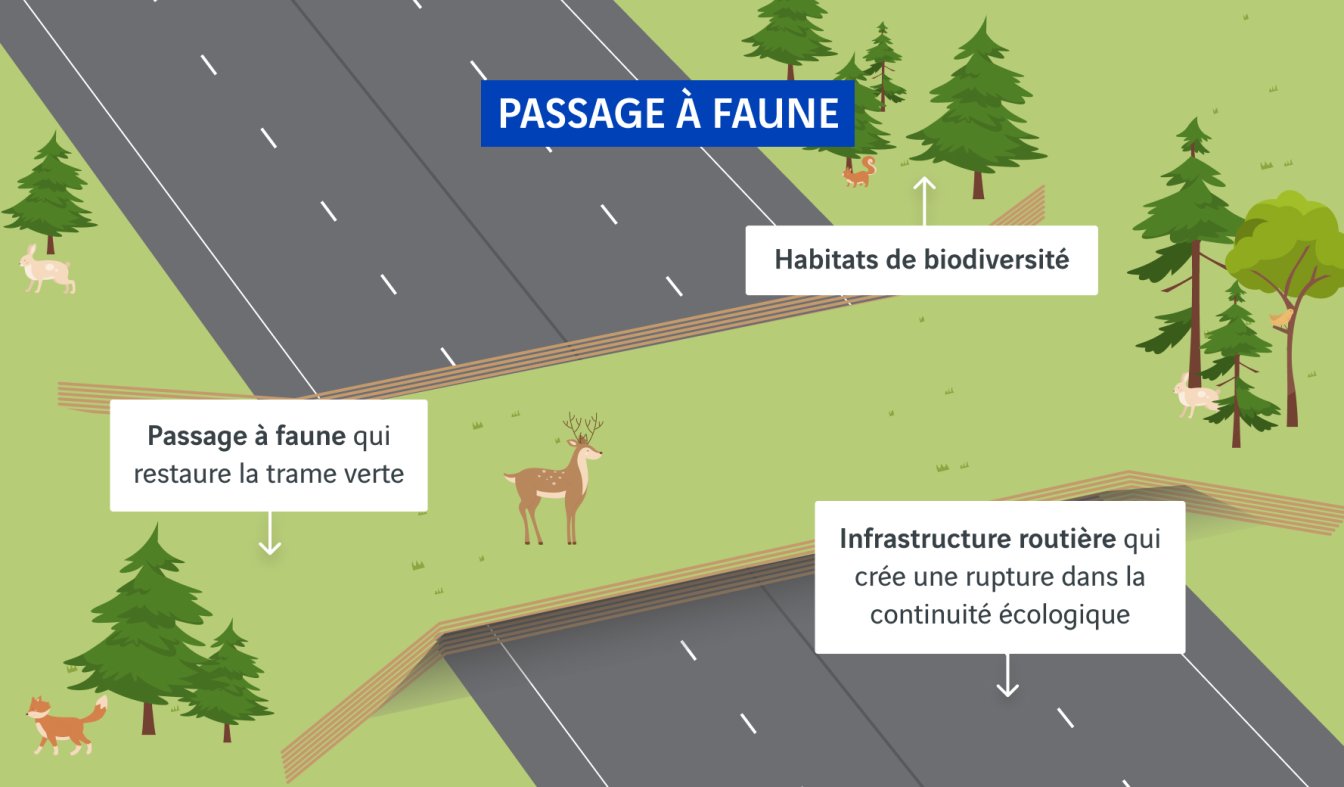

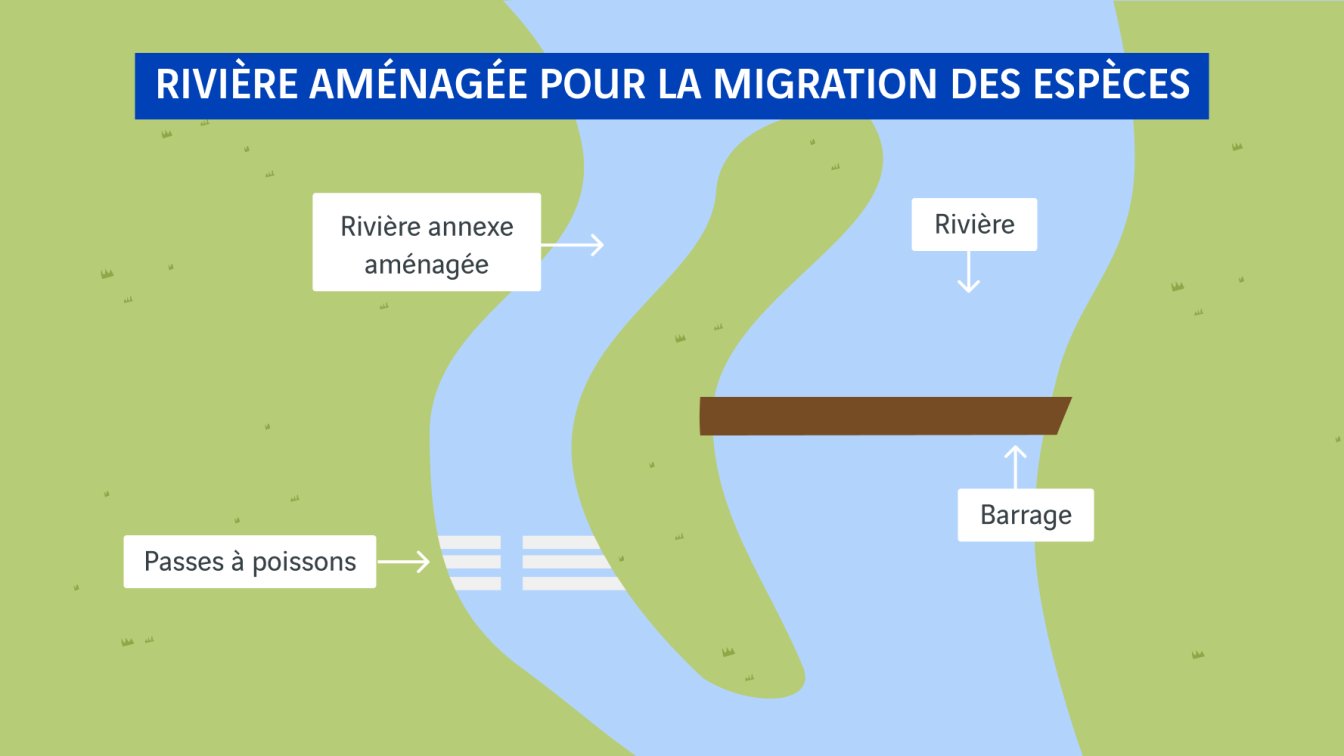

Cette approche vise à préserver la biodiversité d’un territoire en veillant à ce que sa faune et sa flore puissent circuler librement en dépit des constructions et activités humaines qui tendent à morceler les habitats naturels. On pense ici aux passerelles pour animaux enjambant autoroutes et voies ferrées, mais cela concerne aussi les fleuves et rivières aménagés, le long desquels on souhaite préserver une circulation efficace non seulement de la faune aquatique mais aussi des sédiments. Sur les autoroutes, où le passage de la biodiversité est affecté, les passages à faune sont essentiels à la préservation des espaces. Sur l’A355 en Alsace par exemple, opérée par VINCI Autoroutes (VINCI Concessions), des passages à faune (bioducs, écoponts, écoducs) sont accessibles aux animaux tous les 200 mètres environ. Dans le département du Cher, où le barrage de Savonnières était le premier obstacle à la migration des espèces piscicoles en montaison, Equo Vivo, filiale de VINCI Construction, a réalisé le terrassement d’un lit mineur de la rivière avec différents seuils pour contourner le barrage et ainsi assurer la migration des espèces.

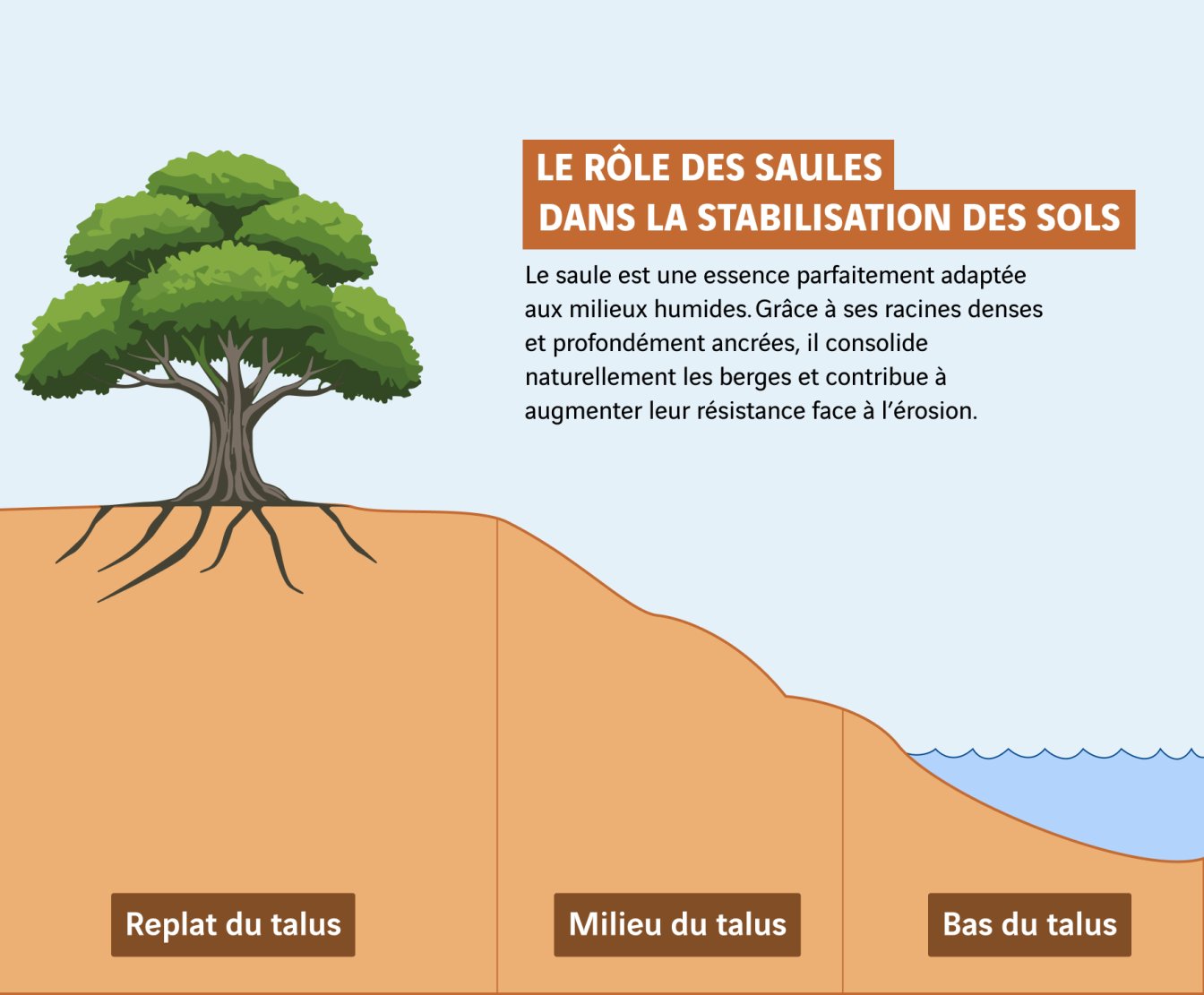

La protection et la stabilisation des sols

C’est peut-être le domaine le plus ancien du génie écologique : en Europe, depuis des siècles, on plante des saules le long des cours d’eau pour stabiliser leurs berges. Les mêmes principes sont mobilisés de nos jours face aux effets du changement climatique : sur les littoraux, on plante des végétaux capables de protéger les côtes contre de la montée du niveau de la mer ; tandis qu’en montagne, on reboise avec des espèces savamment choisies les versants les plus exposés à l’érosion et aux risques d’éboulements ou de glissements de terrain. Le projet Dutch Dune Revival en est un bon exemple. Dans ces dunes classées espaces Natura 2000 aux Pays-Bas, le projet a permis de restaurer l’habitat des espèces locales en élargissant et en renforçant les dunes qui sont autant de moyens de défense contre la montée des eaux. Dans les Alpes, les travaux de re-végétalisation des stations de ski sont essentiels pour lutter contre l’érosion et valoriser le terrain en été. Raison pour laquelle les chercheurs de l’INRAE Auvergne-Rhône-Alpes Lyon ont ainsi choisi de conduire une végétalisation à partir d’essences locales pour associer efficacité écologique et économique de leurs projets4.

L’usage du guadua pour la stabilisation de talus : un cas d’école en Colombie

En Colombie, un groupement constitué de VINCI Construction Grands Projets et VINCI Construction GeoInfrastructure a achevé mi-2025 les travaux de modernisation et d’élargissement d’un tronçon d’autoroute de plus de 140 km entre les villes de Bogotá et Girardot. Parmi les nombreux défis de ce chantier figurait la stabilisation des talus bordant cette route de haute montagne en zone tropicale : la géologie andine, l’humidité et les forts dénivelés (de 600 à 2 600 mètres d’altitude) provoquaient des éboulements et glissements de terrain la première cause d’interruption du trafic sur un axe essentiel accueillant plus de 15 millions de véhicules par an.

Or, sur une portion du tracé particulièrement sujette aux mouvements de terrain, les techniques de terrassement traditionnelles n’offraient pas de solution satisfaisante : « nous avons étudié plusieurs solutions hyper-bétonnées, avec de gros remblais et des drains en plastique, mais on s’est aperçu que cela ne collait pas avec les caractéristiques du sol », raconte Jérôme Varillon, directeur de service géotechnique au sein de VINCI Construction GeoInfrastructure. L’équipe du projet, à majorité colombienne, décide alors d’explorer la piste du génie écologique : il existe en effet un genre de bambou endémique de la région, le guadua, déjà très utilisé localement comme matériau d’architecture ou pour du mobilier. Pourquoi ne pas s’en servir aussi pour la stabilisation de ce talus ? Après des tests concluants, il est finalement décidé de recourir à ce bambou de deux façons :

- d’une part comme barrière pour ériger des terrasses qui retiendront la végétation locale ;

- d’autre part comme conduites de drainages enterrées pour diriger et évacuer le trop-plein d’eau hors du talus.

C’est un ouvrage beaucoup plus souple, qui va certes bouger dans le temps mais, qui sera justement beaucoup plus facile à entretenir et à reprendre plus tard qu’une solution bétonnée. Il s’agit d’un très bel exemple de la façon dont on peut conduire nos chantiers en phase avec la nature et les cultures locales.

Jérôme Varillon, directeur géotechnique chez VINCI Construction GeoInfrastructure

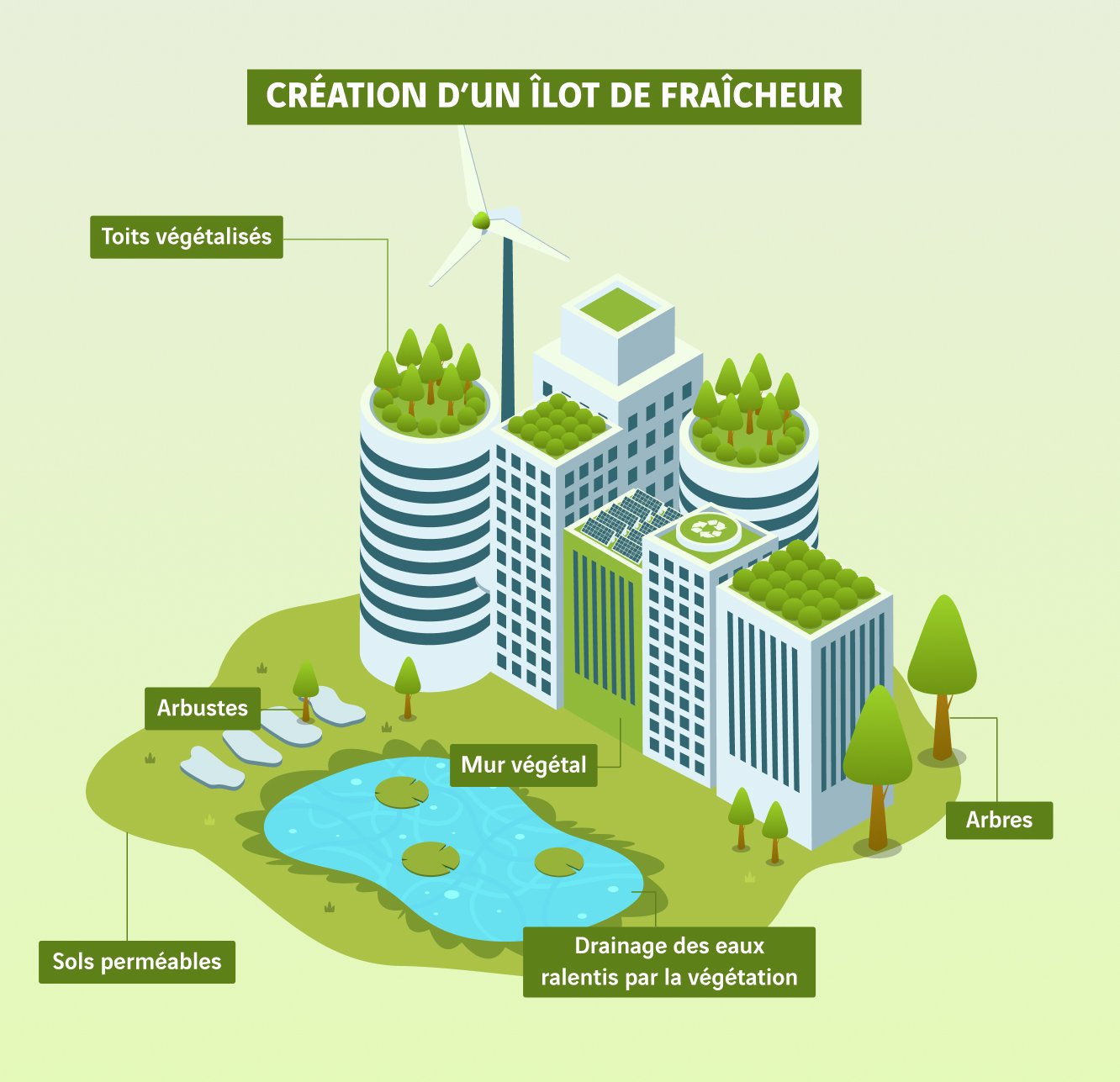

Architecture et urbanisme

En ville, le génie écologique est mis à contribution aussi bien dans le bâtiment (toitures végétalisées, isolantes et favorisant la continuité écologique ; climatisation naturelle inspirée des « tours à vent » persanes et des moucharabiés d’Afrique du Nord…), que du côté des aménagements visant à lutter contre les îlots de chaleur. Il est en effet démontré la combinaison d’espaces verts, de pièces d’eau (fontaines, bassins…) et de couloirs de ventilation peut réduire de plusieurs degrés la température en ville lors des périodes caniculaires5.

Économie circulaire

Végétaliser les villes c’est bien, mais cela suppose d’y importer des sols fertiles prélevés au loin dans les milieux naturels, agricoles ou forestiers. Une approche tirée du génie écologique propose d’utiliser plutôt des « technosols », c’est-à-dire des sols produits ou modifiés par les activités humaines (produits d’excavation, remblais, boues d’épuration…). Dans une logique d’économie circulaire, cela peut permettre de créer des circuits courts, où les matériaux excavés sur un chantier urbain sont directement utilisés à proximité pour la création d’espaces verts.

Un démonstrateur de technosols construits en Île-de-France

La dynamique d’économie circulaire et de préservation des ressources naturelles est au cœur des expérimentations menées sur la plateforme de valorisation de matériaux DLB Valomat à Précy sur Marne en Île-de-France par VINC Construction. Ce démonstrateur a pour objectif de rendre opérationnelles et accessibles les expérimentations sur les technosols aux métiers de la construction et de la valorisation des matériaux. Douze compositions de sols y ont été formulées en faisant varier différents paramètres, en fonction de leur usage, notamment en lien avec la gestion de l’eau.

À terme, il serait envisageable de transposer cette expérimentation dans d’autres régions, en créant des démonstrateurs intégrant les spécificités et matériaux locaux, ou directement sur les chantiers en fonction de leur configuration, en réutilisant in situ les terres excavées, et en y ajoutant des intrants complémentaires comme du ballast ou du compost.

Nicolas Hiroux, ingénieur technique à la direction technique de VINCI Construction.

Assainissement

Alternative au traitement chimique, la phytoépuration consiste à traiter les eaux usées aux moyens de plantes filtrant naturellement les éléments indésirables. Avec un deuxième avantage : les vastes zones humides créées ou maintenues à cet effet constituent aussi des oasis de biodiversité.

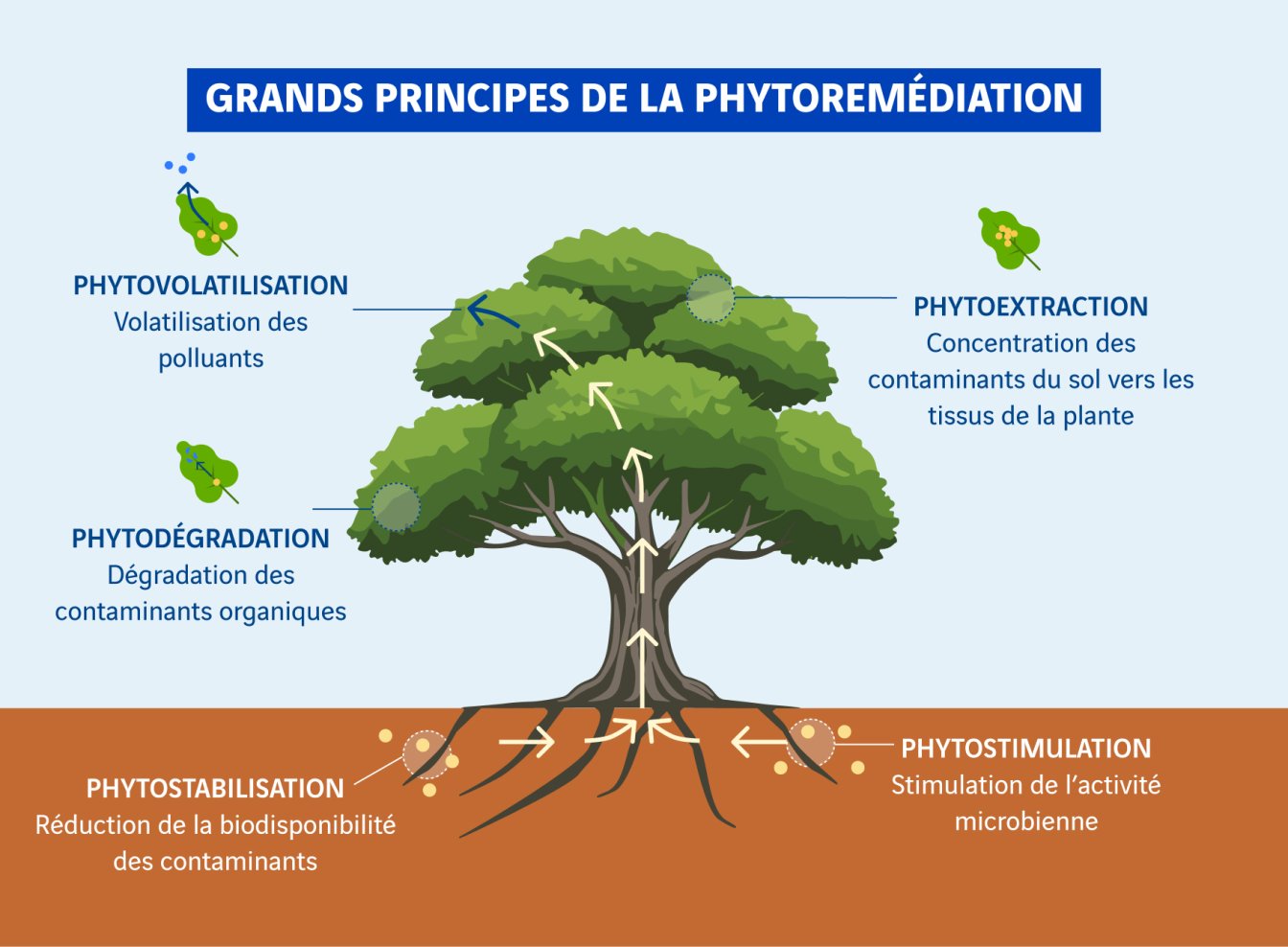

Dépollution

Dans le même esprit, la phytoremédiation est une technique de génie écologique utilisant le métabolisme des plantes pour capter et/ou dégrader les polluants contenus dans des sols ou des eaux contaminés.

Pour le groupe VINCI, le génie écologique s’inscrit dans une tendance de fond, illustrée notamment par la création en 2017 de la marque Equo Vivo.

C’est un vrai marché qui a émergé en Europe et dans le monde, avec de nouvelles opportunités pour les métiers du groupe VINCI, combinant terrassement et génie écologique. Nous y sommes d’autant plus sensibles que, en tant que terrassiers, nous sommes les premiers sur le terrain, et nous en sommes responsables : nous devons trouver partout les solutions les plus douces, avec le plus faible impact environnemental, par exemple en travaillant avec les parties prenantes locales pour identifier les végétaux compatibles avec les défis techniques à relever.

Pascal Insenga, directeur environnement et développement durable de VINCI Construction GeoInfrastructure

Sources :

1 Etude Future Data Stats : https://www.futuredatastats.com/environmental-engineering-market#:~:text=Environmental%20Engineering%20Market%3F-,The%20global%20Environmental%20Engineering%20Market%20size%20was%20valued%20at%20USD,of%20the%20Environmental%20Engineering%20Market%3F

2 https://www.genie-ecologique.fr/filiere-du-genie-ecologique/filiere/

4 https://www.inrae.fr/actualites/terrains-degrades-stations-ski-restaurer-biodiversite

Abonnez-vous

Restez informés : recevez notre newsletter

Chaque trimestre, nos articles, dossiers exclusifs et paroles d’experts directement dans votre boîte mail.

Les plus lus

Vous aimerez aussi

Marina Lévy - Les entreprises au cœur des enjeux de préservation des océans

Marina Lévy, océanographe, directrice de recherche au CNRS et conseillère Océan auprès de la présidence de l’Institut…

Accès à l’eau en Afrique : beaucoup de progrès, encore des défis

En matière d’approvisionnement en eau sécurisé, on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Les progrès…

Féminisation des métiers de la construction : en Colombie, des compagnonnes sur l'autoroute

En Colombie, le consortium Ruta 40 emmené par VINCI Construction Grands Projets a achevé en 2025 les travaux…