De la route au rail : le transport de marchandises européen en cours de décarbonation

Le transport de marchandises est inhérent à tout commerce, et une relation directe existe ainsi entre la prospérité économique d’un territoire et la qualité de ses réseaux logistiques. Face au défi climatique, il est urgent de planifier la décarbonation des transports, responsables de près du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES). Illustration avec la stratégie européenne visant à unifier les réseaux logistiques du continent en augmentant la part du fret ferroviaire.

Transport de marchandises : la complexe équation de la décarbonation

Un secteur, source majeure de CO2

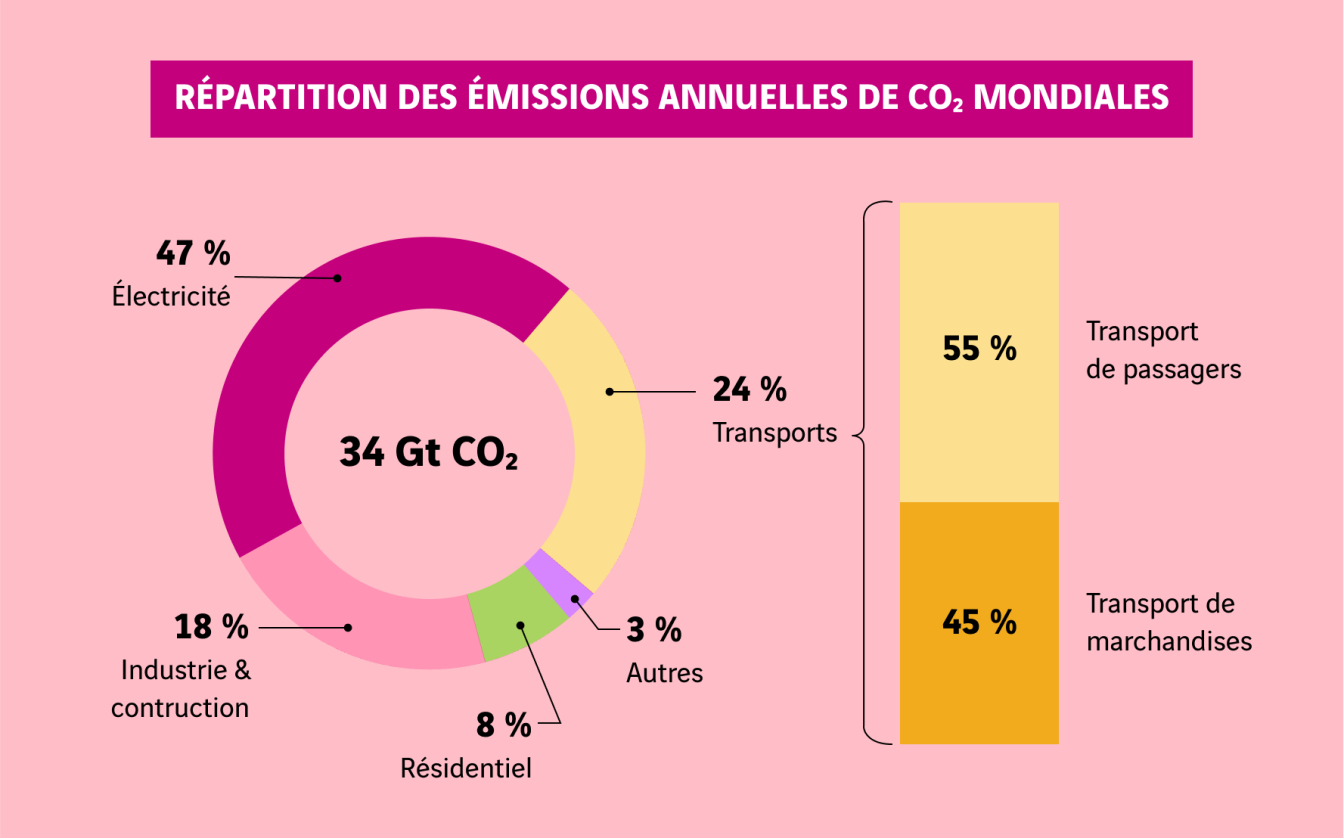

Le secteur des transports générait environ 24 % des émissions de CO2 mondiales en 2019 (année de référence, avant les disruptions causées par la pandémie de Covid-19, pour pouvoir cerner les tendances de long terme). Si les flux de personnes restent la source majoritaire, les marchandises représentent tout de même 45 % de ces émissions et, selon les sources, années et périmètres envisagés, de 7 à 16 % du bilan carbone global.

Source : Carbone 41

- 90 %

Objectif de réduction des émissions de CO2 liées aux transports en Europe d’ici 2050

L’Union européenne (UE) à l’avant-garde

L’UE a pour ambition de devenir en 2050 le premier continent neutre pour le climat. Dans cette perspective, son Pacte vert prévoit un ensemble de mesures visant à décarboner les transports sans entamer la prospérité d’un secteur stratégique, qui compte pour environ 5 %2 du PIB de la zone et emploie plus de 10 millions de personnes (dont 6 millions pour le fret3).

Il ne s’agit donc pas de faire évoluer seulement les véhicules, mais bien les chaînes logistiques dans leur ensemble : les optimiser non plus uniquement en fonction des coûts, mais également de leur empreinte carbone. Car tous les modes de transport ne se valent pas.

L’intensité carbone au cœur de l’équation

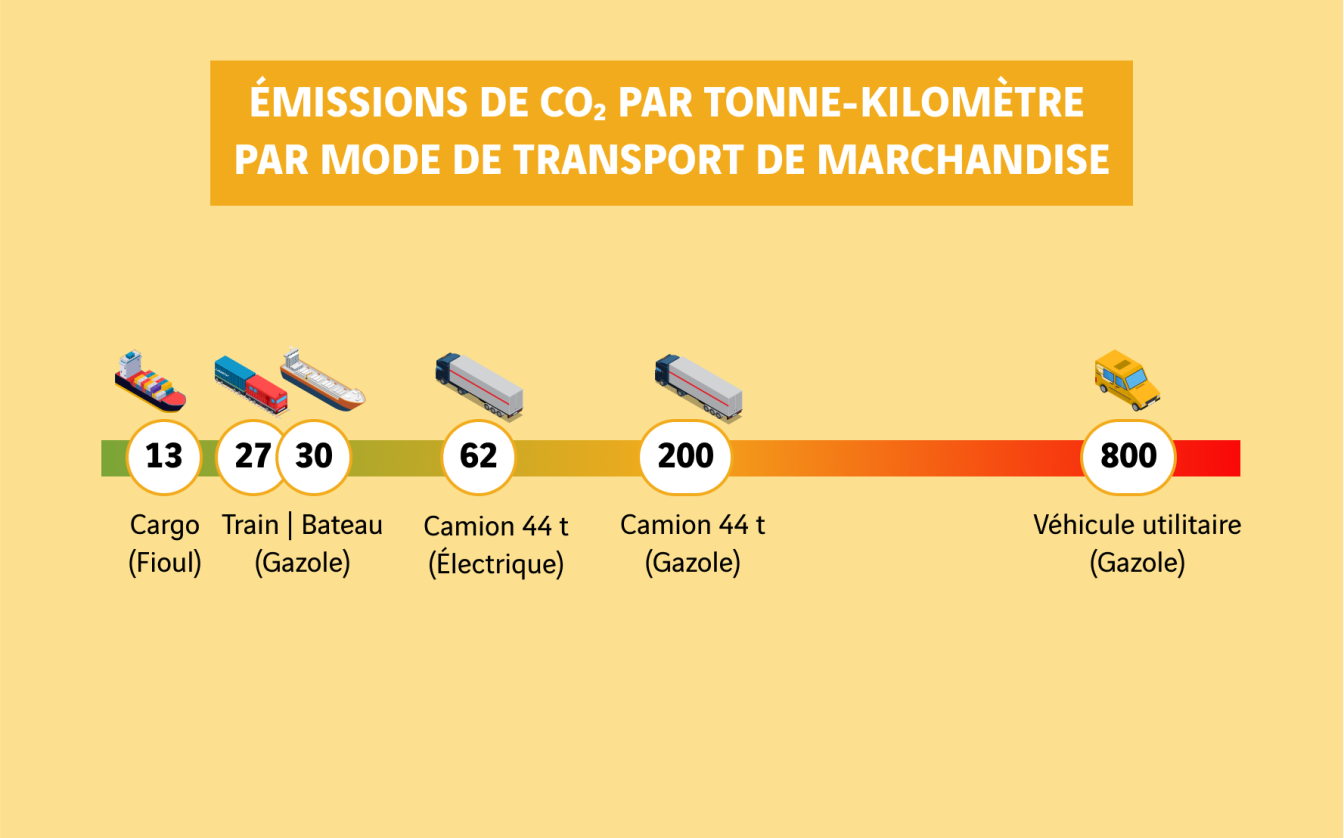

Le facteur-clé réside dans l’intensité carbone, c’est-à-dire : la quantité de CO2 émise par tonne de marchandise transportée et par kilomètre parcouru. Or l’équation est plus complexe qu’il n’y paraît de prime abord.

Source : ADEME4

Avec leurs énormes moteurs au fioul ou au diesel, les navires de commerce sont dans l’absolu les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Cependant, grâce à leur gigantesque capacité d’emport, ils constituent quand même l’un des modes les moins « carbone intensif » pour les échanges à très grande distance. De même, si le transport routier est de loin le mode le plus intensif, il reste irremplaçable dans de nombreuses situations – par exemple pour la logistique des premiers et derniers kilomètres : impossible de construire toutes les usines autour d’un port ; ou d’assurer la livraison des colis en train jusqu’à chacun de leurs destinataires…

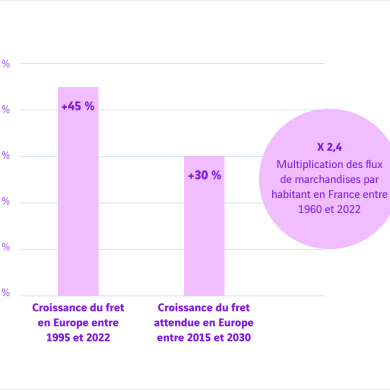

Le fret : une demande en hausse constante

Le fret est un domaine d’action prioritaire dans les stratégies d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique, d’autant plus qu’il croit en même temps que les niveaux de vie. L’évolution des habitudes de consommation a un impact notable sur la demande de fret à l’image, par exemple, du récent essor du commerce en ligne et de la livraison de biens à domicile.

Sources : Agence Européenne de l’Environnement5, 6 et ADEME7

La solution du report modal

Dans ce contexte, la stratégie consiste à développer la multimodalité. C’est-à-dire :

- considérer, à chaque maillon de la chaine logistique, quel est le mode le plus efficace ;

- connecter et organiser les réseaux de transports en conséquence ;

- s’assurer que les marchandises puissent passer d’un mode à l’autre de façon fluide et efficace.

En Europe, l’optimisation de ce schéma passe en grande partie par le report modal. Ce dernier consiste à remplacer autant que possible le trafic routier à longue distance (notamment les trajets internationaux) par du fret fluvial et ferroviaire.

Les atouts du rail vis-à-vis de la route

- 6 fois moins intensif en consommation d’énergie

- 9 fois moins émetteur de CO2

- 8 fois moins de pollution de l’air

- 85 fois moins de victimes d’accidents

Source : Rail Freight Forward8

Fret ferroviaire : les bons et les mauvais élèves…

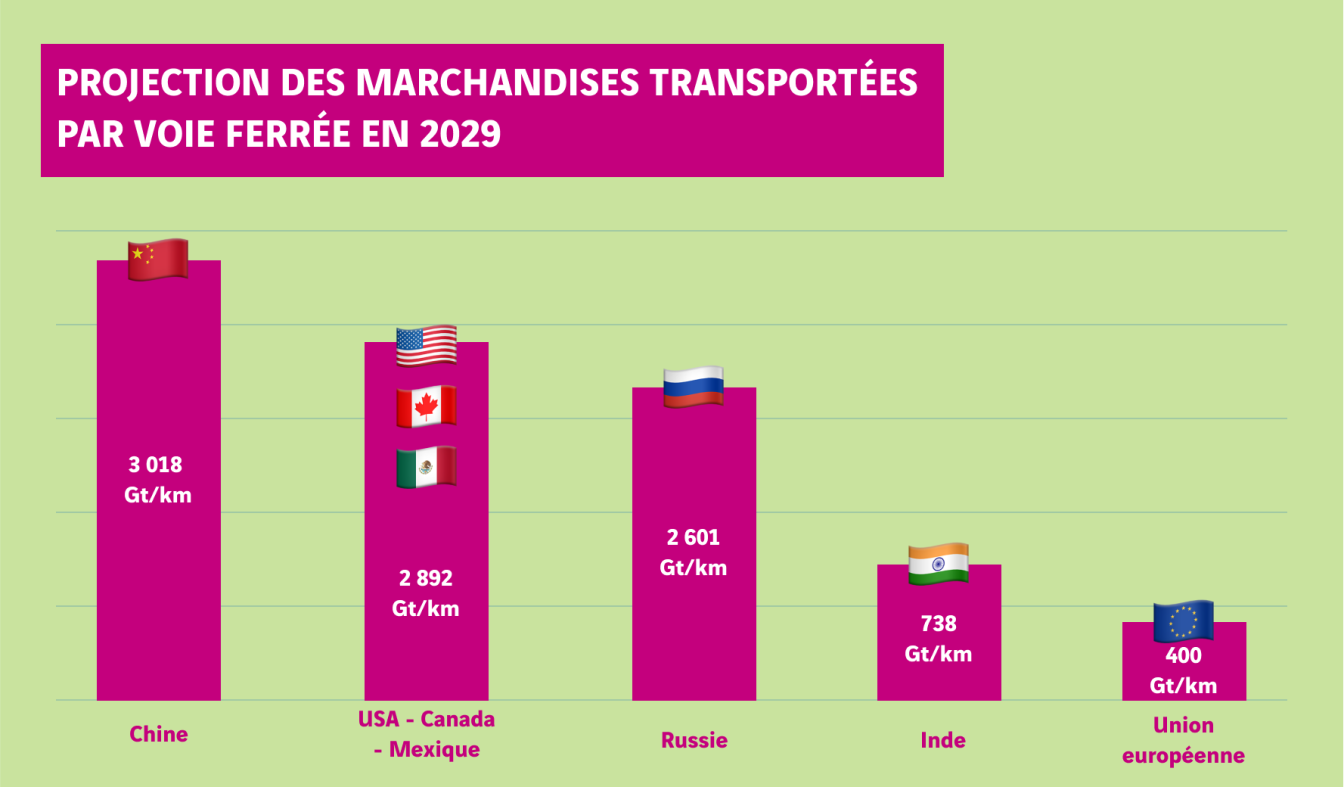

Aujourd’hui, pour des raisons historiques et géographiques, le fret ferroviaire est beaucoup moins développé en Europe que dans d’autres zones économiques de taille comparable.

Source : Banque mondiale, Eurostat9

De grandes disparités existent également au sein même de l’Union européenne.

Le « meilleur élève » de l’UE est la Lituanie, dont 70 % du fret domestique transite par le train. Ou bien encore de la Suisse – pays au réseau ferroviaire le plus dense d’Europe, qui réaliste 40 % de son fret domestique par le rail, et même plus de 70 % pour son trafic international transalpin. En France, la part modale du fret ferroviaire est relativement faible : elle se situe à environ 9 % en 2023, avec un objectif de 18 % en 203010.

Le défi : doubler la part du fret ferroviaire d’ici 2030

Tous modes confondus, et en dépit d’une hausse des volumes, la part du fret ferroviaire dans l’Union européenne est globalement stable entre 5 % et 6 %11 depuis plusieurs années. En considérant uniquement les transports terrestres, cette part monte à environ 18 %12, et l’objectif des États membres est de dépasser les 30 % en 203013.

Infrastructures : vers un réseau européen unifié et optimisé

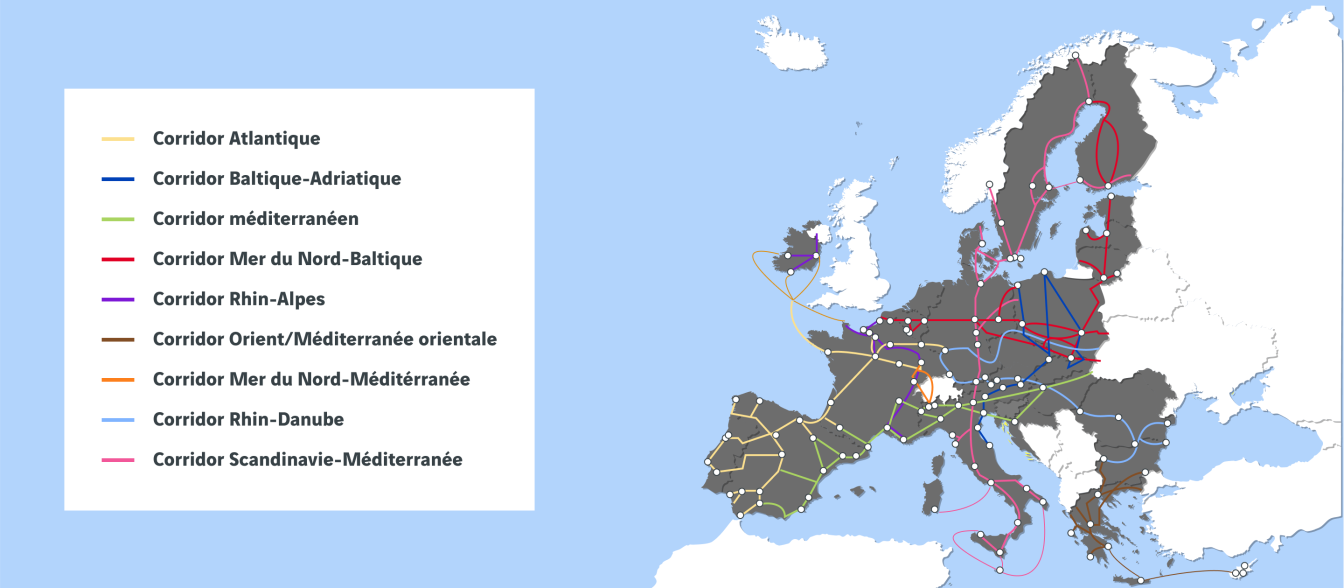

Cet objectif est très ambitieux. Et l’une des clés pour l’atteindre passe par le développement des infrastructures adaptées au sein du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Ce vaste programme porté par l’UE vise à unifier et fluidifier les échanges en Europe en optimisant l’interconnexion des différents réseaux : routiers, ferroviaires, aériens, fluviaux et maritimes. Neuf « corridors prioritaires » ont été définis, qui font chacun l’objet de nombreux projets de modernisation ou de construction (copilotés et cofinancés par l’UE) pour identifier les goulets d’étranglement ou les liaisons manquantes.

Deux projets emblématiques

Sur le volet ferroviaire du RTE-T, les entreprises du groupe VINCI sont actuellement impliquées dans deux projets d’infrastructures majeurs qui, une fois livrés, auront un impact décisif pour renforcer le report modal de la route vers le rail.

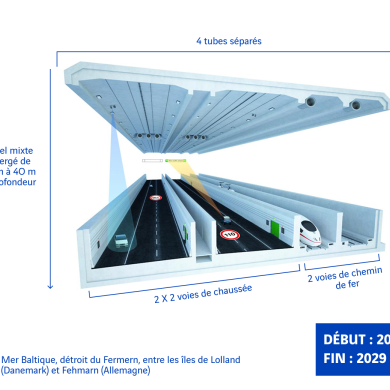

Tunnel du Femern

Au lieu d'un long transbordement en ferry, la traversée du détroit ne prendra plus que dix minutes en voiture et sept minutes en train. Les villes de Hambourg et Copenhague seront reliées en train en 2 h 30, contre 4 h 30 actuellement avec un détour de 160 km. Une hausse de 18 % des volumes de fret ferroviaire entre l'Allemagne et la Scandinavie est attendue d'ici à 2040.

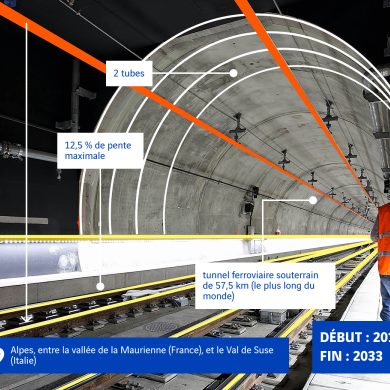

Tunnel du projet de liaison Lyon-Turin

Ambition : 22 trains par jour contre 6 actuellement sur la ligne historique Lyon-Turin. L'infrastructure sera également compatible avec des trains ayant une capacité de 1 500 tonnes contre 600 à 700 aujourd'hui.

Cette infrastructure permettra de délester les routes alpines d'environ un million de poids lourds par an. C'est aussi un million de tonnes de CO2 émis en moins chaque année.

D’autres freins à lever14…

Si les infrastructures récentes et à venir devraient fortement augmenter l’efficacité et l’attractivité du fret ferroviaire vis-à-vis du transport routier longue distance, les maillons manquants ne sont malheureusement pas les seuls freins à son essor. Et le RTE-T doit en parallèle travailler sur d’autres problématiques comme :

- l’électrification : le réseau ferré européen n’est électrifié qu’à 57 %, ce qui ne permet pas d’effectuer tous les trajets de bout en bout sans locomotives diesel. Un sujet également compliqué par les normes électriques en vigueur – tous les pays de l’UE n’alimentant pas leur réseau avec les mêmes courants et puissances.

- la signalisation : sujet crucial pour la fluidité et la sécurité, les systèmes de signalisation répondent encore à des normes très variées, propres à chaque pays. Le RTE-T prévoit une harmonisation sur ce plan, avec le déploiement du European Rail Traffic Management System (ERTMS) – un projet de longue haleine destiné à remplacer les 27 systèmes actuels.

Sources :

[1] https://www.carbone4.com/analyse-faq-fret

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_23_3771

[4] P18 du doc précité : https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transports/8126-avis-d-expert-sur-la-transition-de-la-logistique.html

[5] https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/transport-and-mobility

[8] https://www.railfreightforward.eu/sites/default/files/downloadcenter/greenbrochurewebldupdated.pdf

[9] https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators/Series/IS.RRS.GOOD.MT.K6

[11] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-key-figures/w/ks-01-24-021

[12] https://www.railfreightforward.eu/sites/default/files/downloadcenter/greenbrochurewebldupdated.pdf

[14] https://en.wikipedia.org/wiki/Rail_transport_in_Europe#Freight

Abonnez-vous

Restez informés : recevez notre newsletter

Chaque trimestre, nos articles, dossiers exclusifs et paroles d’experts directement dans votre boîte mail.

Les plus lus

Vous aimerez aussi

Marina Lévy - Les entreprises au cœur des enjeux de préservation des océans

Marina Lévy, océanographe, directrice de recherche au CNRS et conseillère Océan auprès de la présidence de l’Institut…

Accès à l’eau en Afrique : beaucoup de progrès, encore des défis

En matière d’approvisionnement en eau sécurisé, on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Les progrès…

Construire avec et pour la nature

Endiguer, terrasser, déboiser, canaliser… Voici des millénaires que les humains luttent contre la nature pour bâtir des…