Accès à l’eau en Afrique : beaucoup de progrès, encore des défis

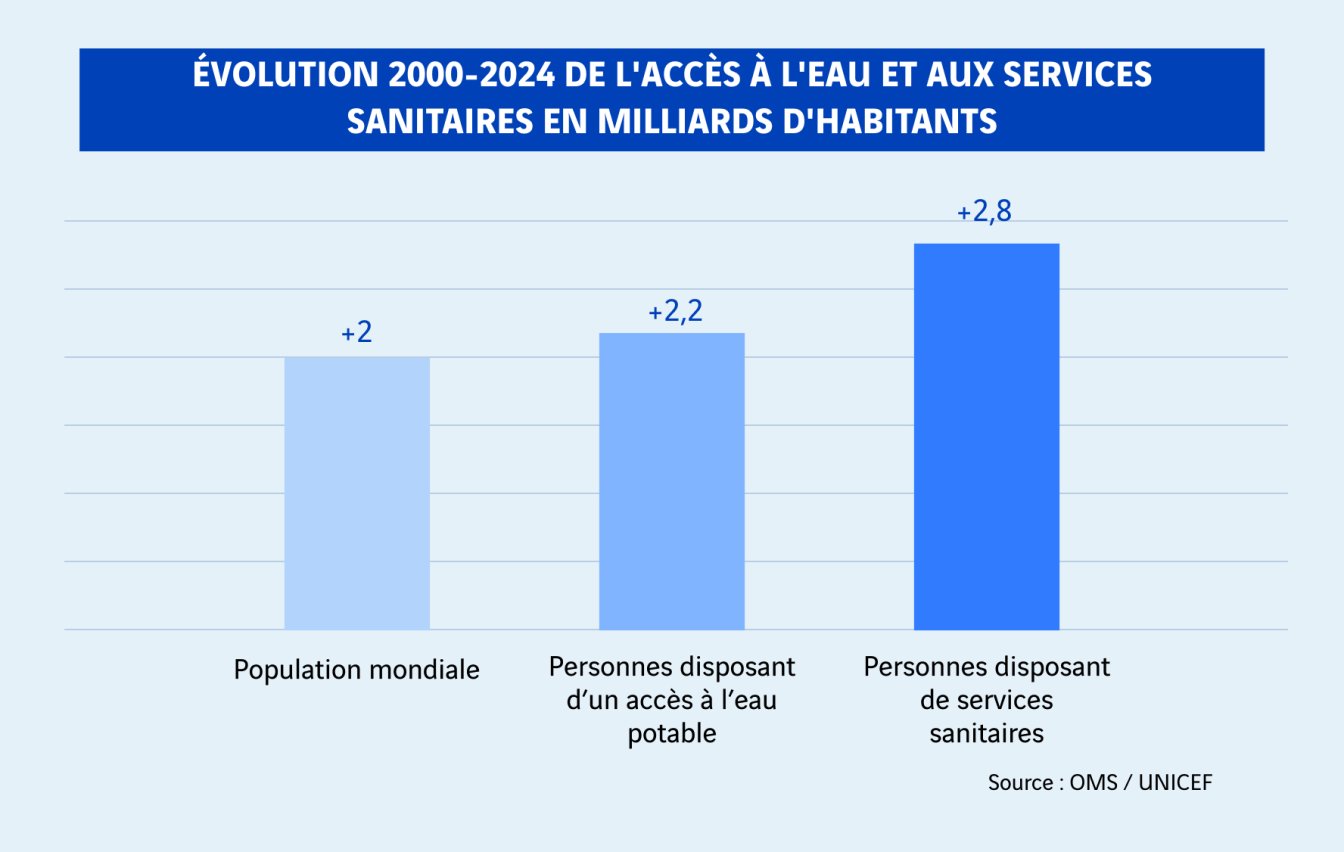

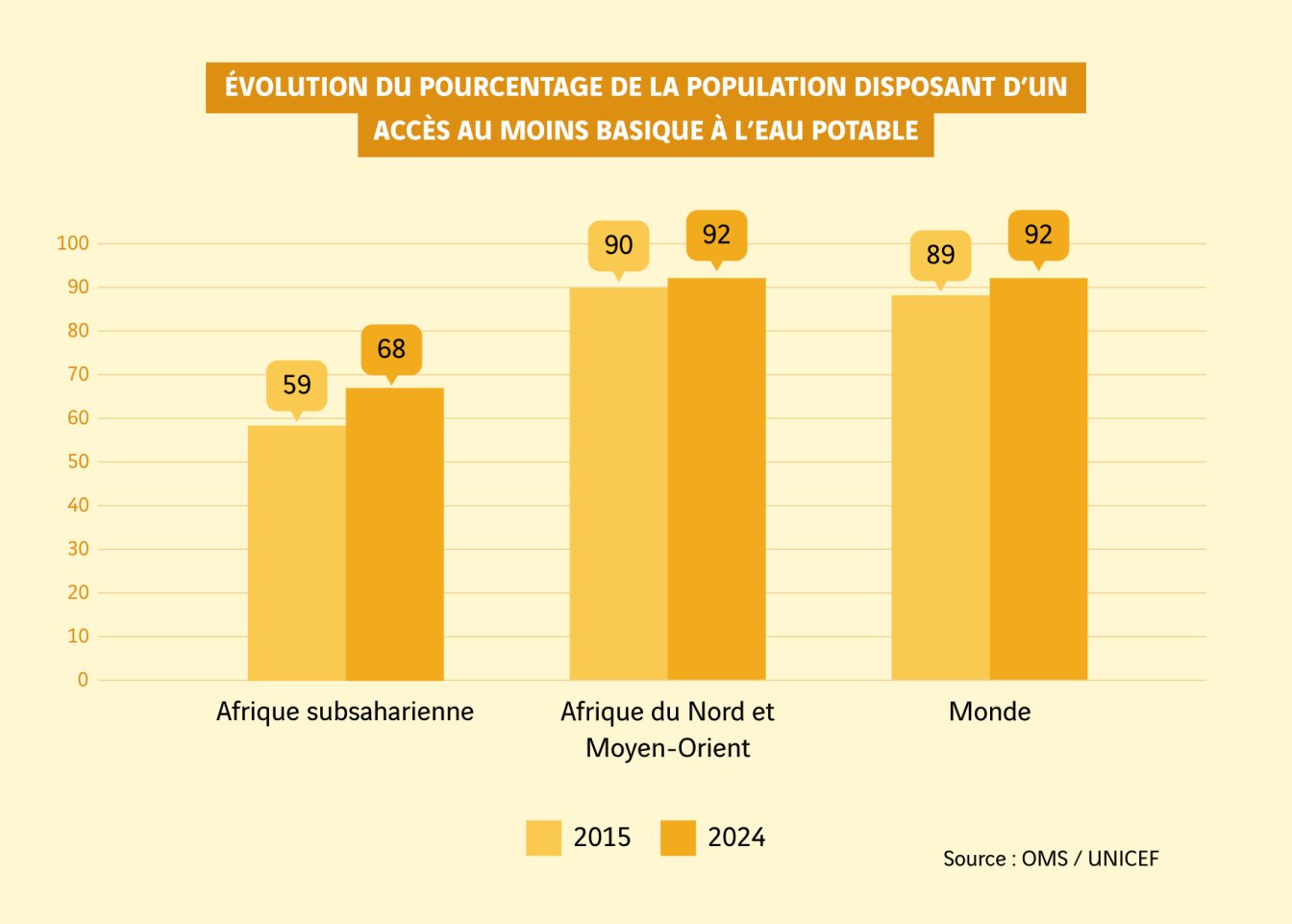

En matière d’approvisionnement en eau sécurisé, on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Les progrès constatés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nation unies pour l’enfance (UNICEF) dans leur rapport conjoint paru en août 2025 explique qu’entre 2000 et 2024, l’accès à l’eau potable et à des services sanitaires sûrs a progressé plus vite que la démographie mondiale – signe d’une amélioration générale.

En considérant le verre à moitié vide, on notera une diminution lente du nombre de personnes totalement dépourvues d’accès à l’eau sur la même période, et une répartition très inégale des progrès accomplis. L’Afrique – subsaharienne en particulier reste la région du monde la plus touchée par les problématiques liées à l’eau.

État des lieux de l’accès à l’eau potable en Afrique

Toujours selon les indicateurs de suivi de l’OMS et de l’UNICEF, près du tiers de la population africaine (plus de 400 millions de personnes) ne dispose toujours pas d’un accès même basique à l’eau potable.

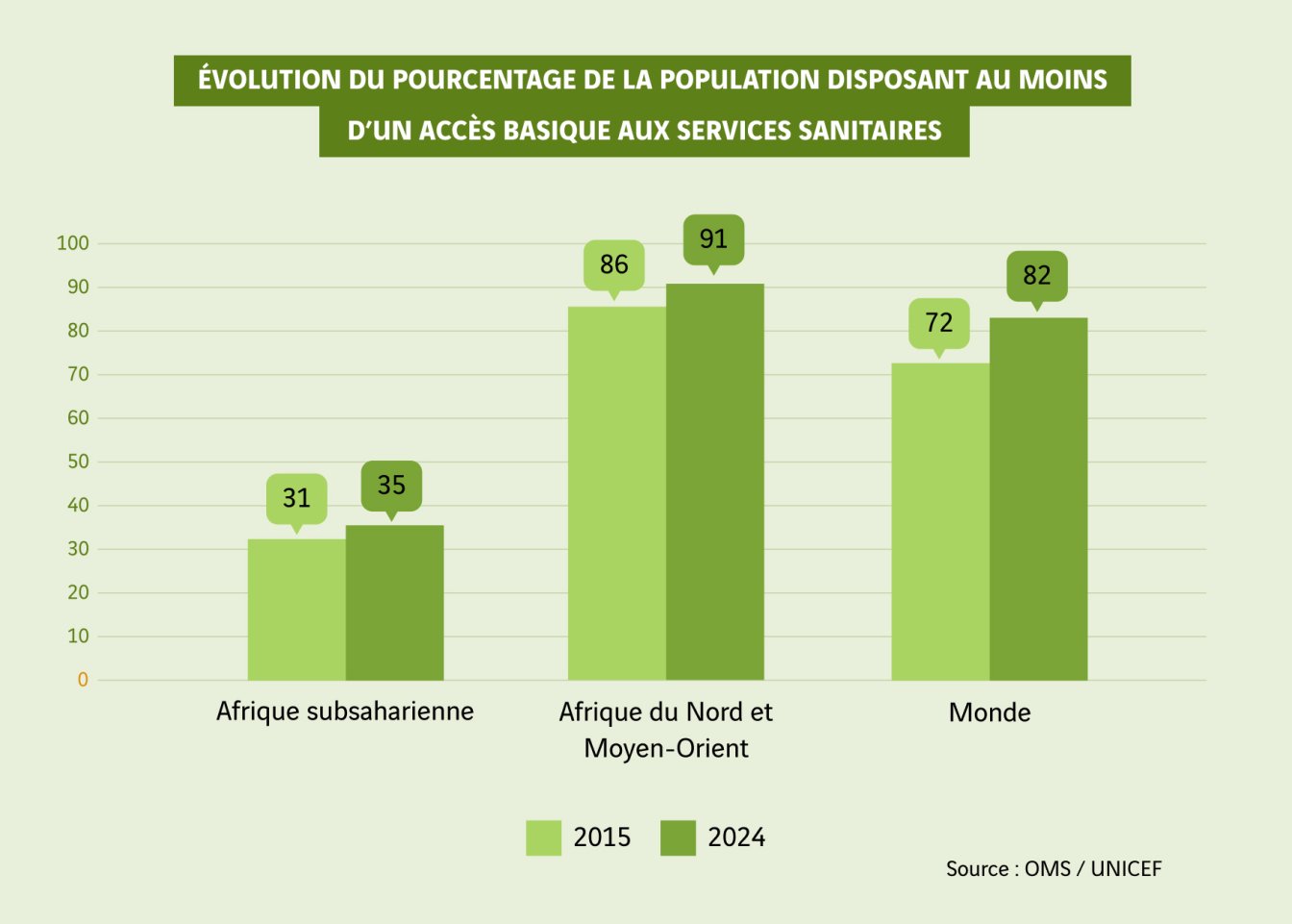

En ce qui concerne les sanitaires – c’est-à-dire l’accès du foyer à des toilettes non-partagées et connectées à des égouts ou à une fosse septique – le déficit d’infrastructures est encore plus criant : deux tiers de la population du continent manquent toujours de services basiques.

Aux sources des problèmes d’accès à l’eau en Afrique : les contrastes hydromorphiques

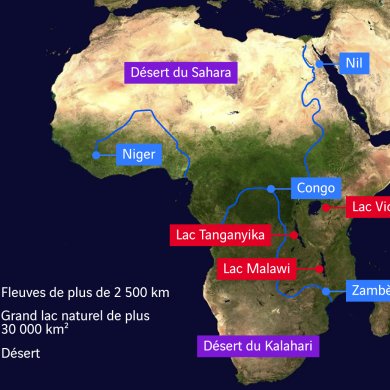

Continent immense, l’Afrique présente des situations extrêmement variées d’un pays et d’une région à l’autre.

Un simple coup d’œil à une vue satellite globale suffit pour saisir l’ampleur de ces contrastes hydrographiques. Au nord et au sud, les déserts du Sahara et du Kalahari – qui comptent parmi les zones les plus arides du globe – tiennent comme en tenaille une vaste bande tropicale très humide, dotée de lacs gigantesques (Tchad, Victoria, Tanganyika, Malawi…) et des bassins-versants de quelques-uns des plus grands fleuves au monde : Nil, Congo, Niger, Zambèze…

Résultat : avec environ 9 %2 des réserves renouvelables d’eau douce de la planète (pour 18 %3 de la population mondiale), l’Afrique ne manque en théorie pas de ressources. Ce qui fait défaut, ce sont les infrastructures adaptées pour traiter et acheminer l’eau dans les lieux et aux moments où les populations en ont besoin.

L’impact délétère du changement climatique sur les inégalités d’accès à l’eau en Afrique

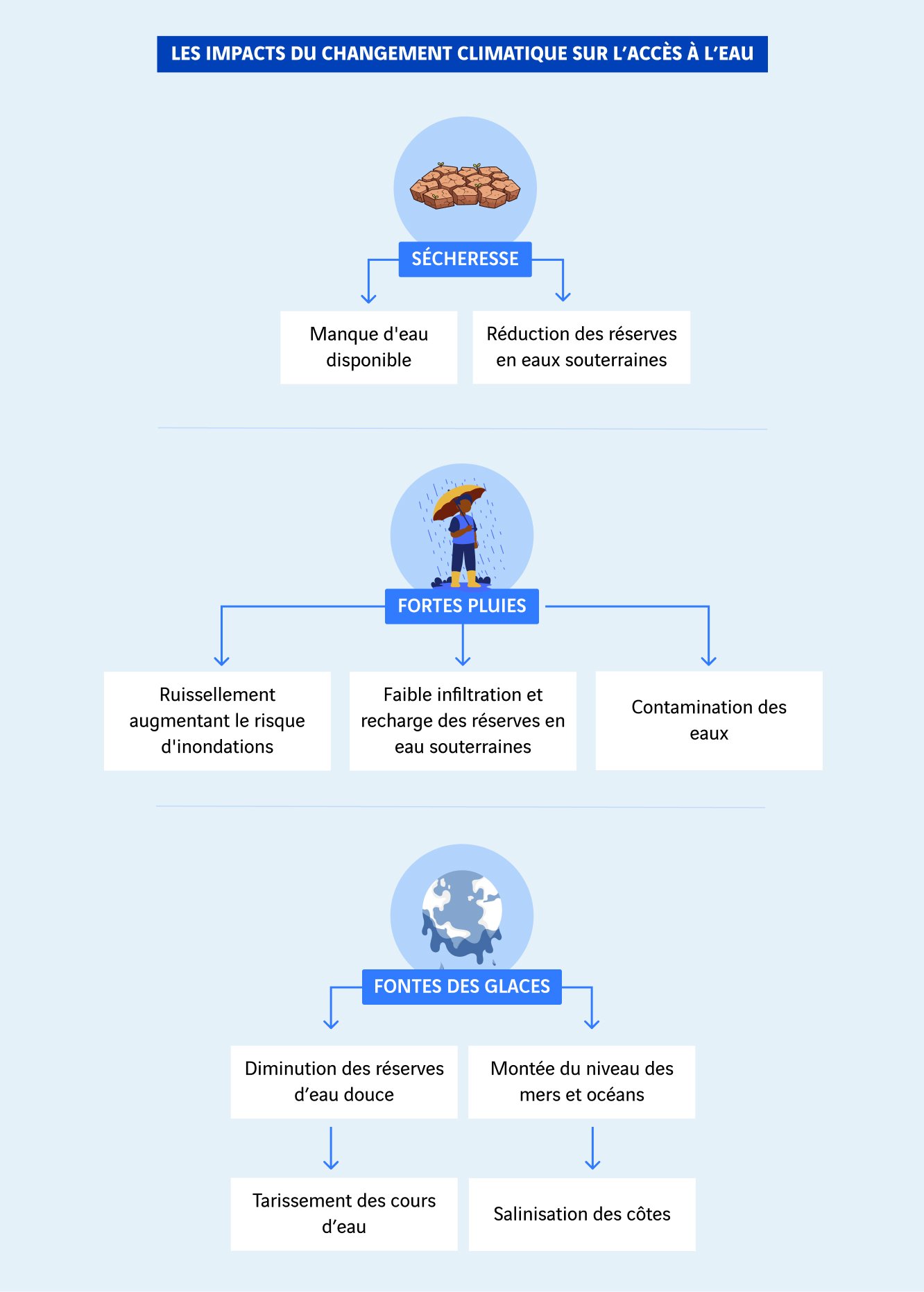

Un autre grand facteur à prendre en compte réside dans les effets du changement climatique, qui impacte directement et fortement l’accès à l’eau sur l’ensemble du continent.

Des changements imprévisibles dans les régimes de pluies et de neige perturbent le niveau des fleuves et des eaux souterraines. Les périodes de sécheresse réduisent les apports en eau, tandis que les pluies violentes et abondantes provoquent un ruissellement rapide des eaux, dangereux et destructeur pour les humains, la faune et les infrastructures, soumis à un risque d’inondations et de contamination des eaux accru et surtout incompatible avec une infiltration durable de l’eau dans les sols et le rechargement naturel des nappes phréatiques. À cela s’ajoute la fonte des glaciers liée à la hausse des températures qui ne réalisent plus leur fonction de réserve d’eau douce diminuant ainsi leur capacité à alimenter régulièrement les cours d’eau, et la montée du niveau des océans qui met en péril les traits de côte et salinise les aquifères côtiers.

Ces altérations peuvent également avoir des conséquences sur les modèles économiques et sociaux des pays. En 2024, par exemple, le fleuve Zambèze a perdu 20 % de son débit moyen et suscité une grave crise énergétique en Zambie la principale usine hydroélectrique du pays ne pouvant plus fonctionner qu’à 7 % de ses capacités.4

Les épisodes de sécheresse, plus longs et plus intenses, assèchent les cours d’eau, les puits et font courir un risque de survie non seulement aux humains, à leur bétail et à leurs cultures, mais aussi à la faune sauvage et à sa biodiversité. Au Zimbabwe, en 2024, le manque d’eau a mis en péril les récoltes de maïs qui ont chuté de 70 %, et les prix de la denrée ont doublé. Plus de 9 000 têtes de bétail sont aussi mortes de faim et de soif.5

Les neiges du Kilimandjaro ne sont plus éternelles…

Image emblématique des paysages africains, le mont Kilimandjaro, en Tanzanie, pourrait bientôt perdre définitivement sa célèbre calotte blanche. Le « toit » de l’Afrique, culminant à près de 6 000 mètres d’altitude, a vu son glacier perdre plus de 90 % de sa surface depuis les années 19006. Au point de disparaître totalement d’ici 2050 – comme l’ensemble des grands glaciers d’Afrique de l’Est.

L’eau et l’Afrique : des défis démographiques et urbains qui s’accumulent

Les enjeux démographiques sont aussi au cœur des défis hydrauliques de l’Afrique. Depuis les années 1990, le continent a vu sa population plus que doubler7 : déjà historiquement en déficit, ses infrastructures n’ont pas pu suivre le rythme. Le phénomène est particulièrement marqué dans zones urbaines, où se concentrent les investissements pour développer les réseaux d’eau potable et d’assainissement. Les agglomérations africaines qui se développent en moyenne à un rythme de 3,5 % par an absorbent en revanche 80 % de la croissance démographique du continent.

60

C’est le nombre de villes d’Afrique qui comptent plus d’un million d’habitants. Elles seront plus de 150 à horizon 2050.8

Face au défi urbain, l’adduction urbaine comme priorité

Transporter les eaux et raccorder la population croissante des villes à une eau potable est un défi de taille et prioritaire en Afrique. Sogea-Satom, filiale de VINCI Construction et acteur majeur du développement des infrastructures hydrauliques en Afrique est partie prenante de nombreux projets d’adduction à fort impact dans des métropoles en forte croissance.

Au Tchad, un chantier démarré début 2025 prévoit la réalisation de trois forages, d’un réservoir de 6 000 m3 et de 16 km de canalisations dans la capitale N’Djamena. Ces travaux feront passer le taux de couverture du réseau d’eau de 30 % aujourd’hui à 45 % de la population de la ville en 2027.

Au Burkina Faso, la capitale économique Bobo Dioulasso bénéficie depuis août 2025 d’un réseau renforcé par cinq nouveaux forages, un réservoir de 5 000 m3 et 25 km de canalisations construites ou rénovées.

En Côte d’Ivoire, Sogea-Satom et VINCI Construction Grands Projets ont récemment achevé un projet innovant pour l’agglomération d’Abidjan : une station de pompage flottante sur la lagune d’Aghien, pesant 300 tonnes et capable de produire 150 000 m3 d’eau potable par jour.

Eau des villes, eau des champs : en Afrique, des disparités exacerbées

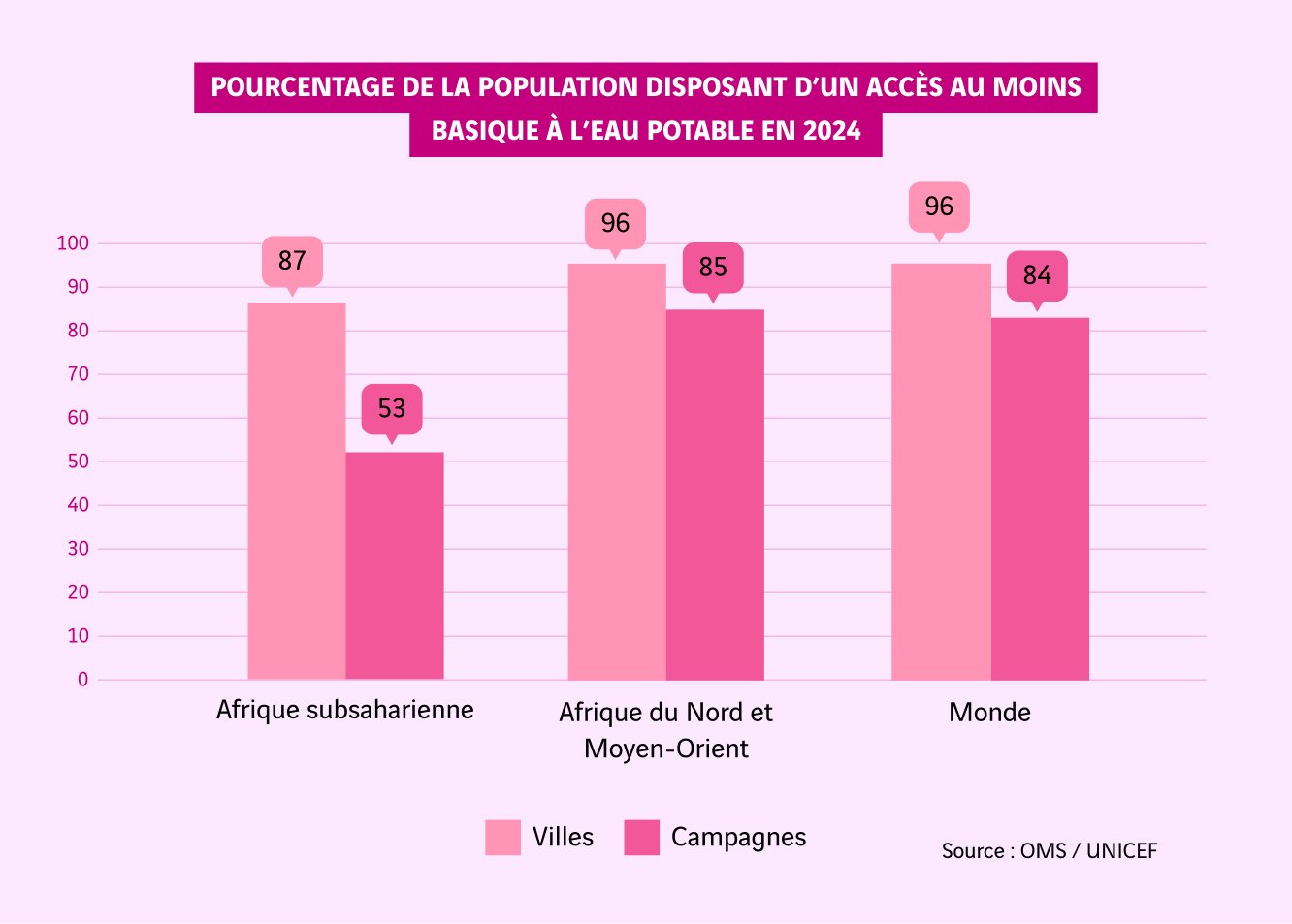

Parmi les principales disparités mises en lumière par les indicateurs de l’OMS et de l’UNICEF : les écarts de couverture entre villes et campagnes. Le rapport déjà cité plus haut estime que trois personnes sur cinq ayant acquis un accès sécurisé à l’eau potable vivaient en ville, tandis que 90 % des personnes encore dépendantes des eaux de surface vivent en milieux ruraux. L’Afrique subsaharienne est la région du monde où cet écart ville/campagne est le plus marqué.

Mutualiser les équipements ruraux

Au Bénin, dans le cadre d’un programme gouvernemental pluriannuel visant à couvrir 100 % de la population, une nouvelle approche est mise en œuvre : les Systèmes d'approvisionnement en eau potable multi villages (SAEPmV), qui visent à mutualiser les équipements pour optimiser les coûts et la gestion de la ressource en eau dans les zones rurales à plus faible densité de population. Entre 2023 et 2025, Sogea-Satom, filiale de VINCI Construction, a ainsi assuré la construction de 24 de ces SAEPmV avec chacun son château d’eau, ses forages et ses canalisations. Un projet titanesque par son ampleur et son impact : des interventions dans 13 communes de trois départements au nord et au centre du pays, couvrant une superficie de plus de 45 000 km2, et qui desserviront au final plus de 500 000 habitants des campagnes béninoises.

Campagnes : quand l’eau rime avec irrigation et électricité

L’autre enjeu majeur lié à la gestion de l’eau dans les campagnes, c’est l’irrigation. Là encore, les infrastructures africaines semblent encore insuffisantes pour répondre à 100 % aux besoins des populations et compenser les impacts du changement climatique. Les fermiers sont très majoritairement dépendants des eaux de pluie, et moins de 10 % des terres cultivées sont irriguées9. Un des leviers pour développer l’irrigation passe par la construction de barrages, canaux et canalisations. Avec un second avantage en termes de production électrique décarbonée : avec ses grands fleuves, l’Afrique n’exploite pour le moment que 5 % de son potentiel hydroélectrique10. Ce marché latent est pourtant de plus en plus observé : plus de 18,5 GW de projets sont programmés. Combinés aux 16 GW actuellement en construction, ces projets pourraient à terme augmenter la capacité de production hydroélectrique du continent de près de 80 %11.

Le cas de la plaine de Saïss

Le Maroc est engagé depuis les années 1990 dans un vase programme d’infrastructures hydrauliques. Objectif ? Connecter les réserves hydriques des montagnes de l’Atlas et du Rif aux régions arides du centre et du sud, confrontées année après année à des épisodes de sécheresse plus fréquents et plus longs. Dans le cadre de cette stratégie nationale à long terme, Sogea Maroc a remporté un méga-projet dans la région de Saïss. Cette vaste plaine agricole, parmi les plus fertiles du pays, a vu sa nappe phréatique – jadis abondante – souffrir d’un régime de pluies de plus en plus irrégulier. Afin de compenser cet effet du changement climatique, la mission consistait à construire plus de 50 km de canalisations métalliques enterrées de 3 m 20 de diamètre, assorties de divers ouvrages, pistes et lignes électriques, pour raccorder le nouveau barrage de M’Dez (une réserve de 700 millions de m3) à plus de 7 000 exploitations agricoles dans la plaine. Démarrés en 2018, les travaux se sont achevés en 2025.

Le défi de l’eau en Afrique : faire couler les investissements

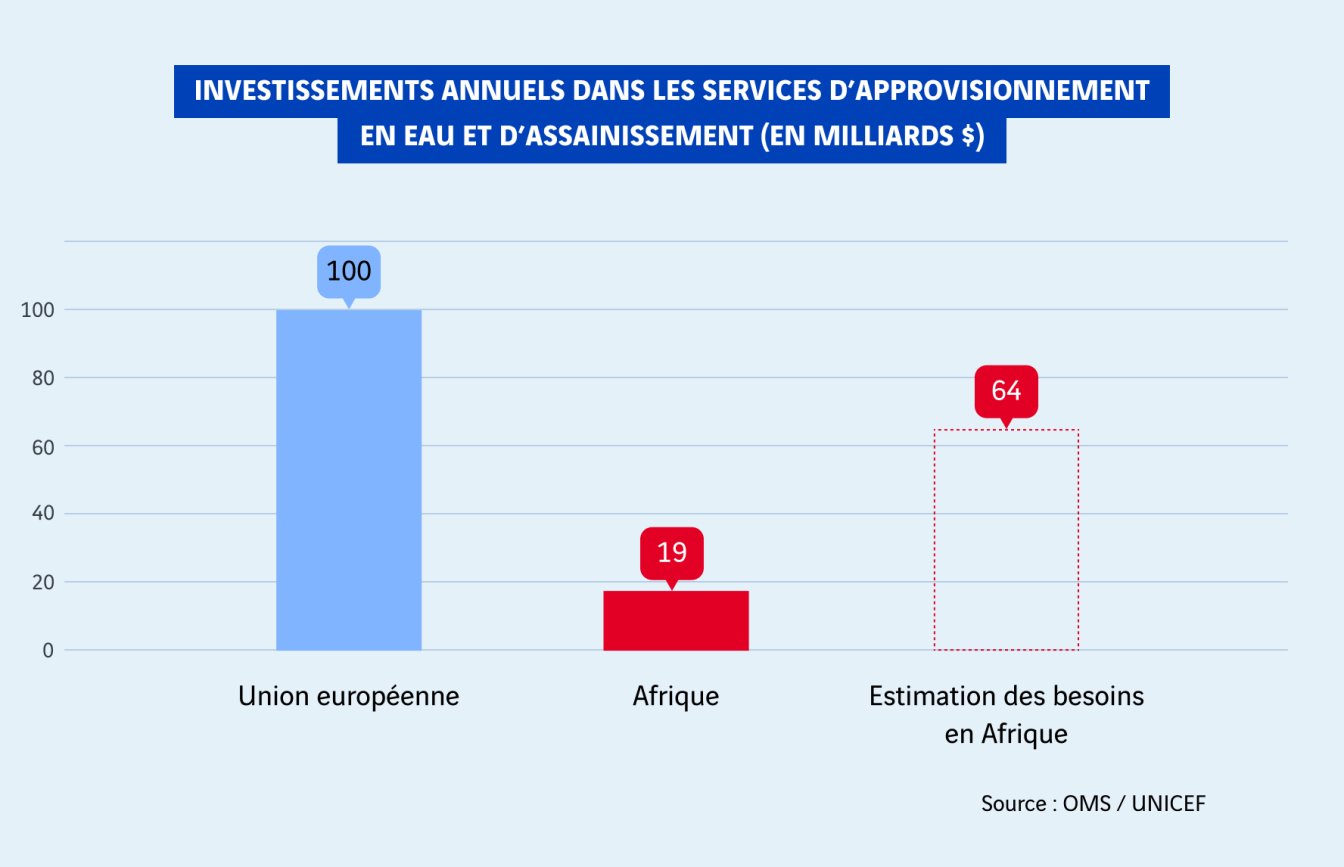

De façon générale, depuis plusieurs années, l’attention des pouvoirs publics africains et des bailleurs internationaux se porte de façon accrue sur les problématiques d’accès à l’eau. Sur l’ensemble du continent, le marché des travaux hydrauliques est en plein essor. Mais on est encore loin des niveaux d’investissements requis pour atteindre les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU – surtout quand on les compare avec ceux des économies les plus avancées.

Loin des 10 à 19 milliards par an dépensés actuellement, l’OCDE estime qu’il faudrait investir chaque année 64 milliards de dollars (soit environ 50 $ par an et par habitant) pour assurer un approvisionnement en eau à l’ensemble des populations du continent13. Les freins à lever pour cela sont nombreux : la complexité technique des projets hydrauliques pèse sur leur rentabilité intrinsèque ; tandis que l’instabilité économique et politique dans certaines régions limite l’investissement public et accroît les risques pour les investisseurs privés.

Pourtant, selon l’ONU, la rentabilité est au rendez-vous, notamment pour les populations les plus vulnérables, avec un effet multiplicateur pour chaque dollar investi dans les infrastructures estimé à 2 pour l’eau potable et 5,5 pour l’assainissement14.

Une source d’espoir pour les années à venir ?

Sources :

2 https://brgm.hal.science/hal-01366415v1/file/FR_GEOSCIENCES21_58_66.pdf

3 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l%27Afrique

7 https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l%27Afrique

8 https://africacenter.org/fr/spotlight/urbanisation-rapide-afrique-securite/

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Water_scarcity_in_Africa

10 https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27hydro%C3%A9lectricit%C3%A9_en_Afrique

Abonnez-vous

Restez informés : recevez notre newsletter

Chaque trimestre, nos articles, dossiers exclusifs et paroles d’experts directement dans votre boîte mail.

Les plus lus

Vous aimerez aussi

Marina Lévy - Les entreprises au cœur des enjeux de préservation des océans

Marina Lévy, océanographe, directrice de recherche au CNRS et conseillère Océan auprès de la présidence de l’Institut…

Construire avec et pour la nature

Endiguer, terrasser, déboiser, canaliser… Voici des millénaires que les humains luttent contre la nature pour bâtir des…

Féminisation des métiers de la construction : en Colombie, des compagnonnes sur l'autoroute

En Colombie, le consortium Ruta 40 emmené par VINCI Construction Grands Projets a achevé en 2025 les travaux…