Atténuation et adaptation : des solutions pour être plus résistants

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), les émissions de gaz à effet de serre (GES) prévues pour 2030 doivent être réduites de 28 % afin de tenir l’objectif-cible de limitation du réchauffement climatique à 2°C édicté dans le cadre de l’Accord de Paris. Face à ce constat, se déploient de nombreux outils et stratégies. Atténuation, adaptation, résilience : éclairages sur le vocabulaire et les méthodes.

Dans le même dossier

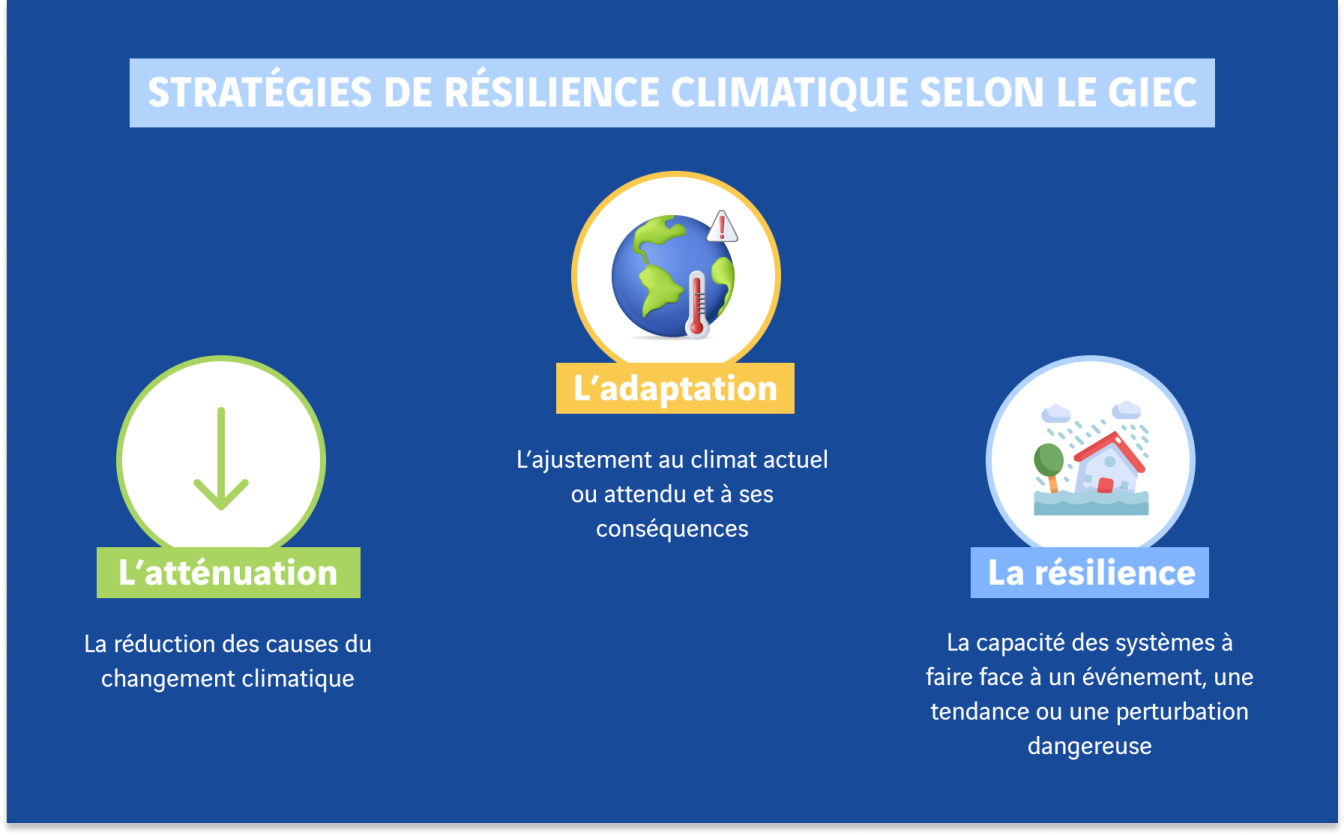

Si l’on se rapporte aux définitions qu’en donne le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les stratégies pour rendre nos sociétés plus résistantes correspondent en synthèse à :

Les trois notions sont étroitement liées. La deuxième, qui vise à anticiper et limiter les impacts négatifs du changement, est complémentaire de la première, qui cible avant tout la baisse (ou la stabilisation a minima) des émissions de gaz à effet de serre : l’efficacité des actions d’adaptation sera d’autant plus importante que le réchauffement sera limité ou stabilisé. Enfin, les solutions d’adaptation et d’atténuation contribuent ensemble à soutenir l’enjeu de résilience, c’est-à-dire la capacité d’un territoire à minimiser son niveau d’exposition et de fragilité face aux aléas climatiques.

Atténuation : un effort long et multidimensionnel

Le concept d’atténuation est aujourd’hui appréhendé par la majorité des États, des secteurs économiques et des populations. Sa mise en œuvre concrète implique, entre autres moyens et initiatives, l’abandon progressif des combustibles fossiles au profit d’énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la transformation des pratiques agricoles ou encore la préservation et la restauration des écosystèmes.

Quel que soit le projet, plus les solutions d’atténuation sont pensées "by design" c'est-à-dire dès la conception d’une infrastructure, d’un produit ou d’un service, plutôt qu’a posteriori, plus elles seront efficaces.

Conscient des responsabilités que lui confèrent ses métiers de concessionnaire d’infrastructures de transport, comme ses activités dans la construction ou l’énergie, VINCI s’est fixé une ambition environnementale à horizon 2030 qui se décline selon trois axes prioritaires. Le premier, Agir pour le climat, ambitionne de réduire les émissions directes de GES du Groupe de 40 % d’ici 2030 par rapport à 2018 et les émissions indirectes de 20 % par rapport à 2019. Le deuxième Optimiser les ressources grâce à l’économie circulaire repose sur l’amélioration des processus de conception et de production, la réduction de l’extraction de matière première, le réemploi et le recyclage. Le troisième Préserver les milieux naturels nécessite de réduire l’incidence des métiers du Groupe sur les milieux, de préserver les ressources en eau et de favoriser la renaturation.

Adaptation : mieux résister

Les plans nationaux d’adaptation

Plans nationaux d’adaptation (PNA)

Selon le programme pour l’environnement de l’ONU, le processus de planification de l’adaptation au niveau national a pour objectif d’identifier les besoins d’adaptation à moyen et long terme. Une fois les principales vulnérabilités identifiées, le processus des PNA consiste à élaborer des stratégies pour y faire face avec deux objectifs principaux : réduire la vulnérabilité aux effets du changement climatique ; intégrer l’adaptation dans les politiques et les programmes (nouveaux ou existants), en particulier dans les stratégies de développement.

Alors que l’atténuation consiste à agir sur les causes du changement climatique, l’adaptation réside dans le traitement de ses conséquences, c’est-à-dire limiter – voire anticiper – son impact et ses effets négatifs sur la société et les écosystèmes. Le deuxième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2) lancé par le gouvernement français en 2018 donne un aperçu des solutions à développer pour répondre à cet enjeu dont notamment :

- adapter les stratégies foncières et les pratiques d’aménagement pour se prémunir contre les crues ;

- améliorer les prévisions et l’alerte des populations concernant les cyclones ;

- adopter de nouvelles essences de bois, plus résilientes, et de nouveaux modes de gestion paysagère face aux risques d’incendie ;

Le secteur privé au cœur des démarches d’adaptation

Les acteurs économiques sont une partie prenante essentielle des démarches d’adaptation. À l’instar du secteur de la construction immobilière qui s’attache à réduire l’étalement du bâti sur les sols, suite notamment à la loi Climat et résilience du 22 août 2021 qui a formalisé l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon de 2050. Cette loi vise à mieux prendre en compte les conséquences environnementales lors de la construction et de l’aménagement des sols, sans pour autant négliger les besoins des territoires en matière de logements, d’infrastructures et d'activités.

L’enjeu de restauration et/ou de préservation des sols, dans une perspective d’adaptation, s’exporte au-delà des territoires urbains. L’agriculture régénérative est l’un des leviers d’action : elle promeut des pratiques agricoles écorespectueuses et adaptées au changement climatique, incluant la rotation des cultures, la couverture permanente et le non-labour du sol ou encore la réintroduction des arbres dans les champs.

Zéro artificialisation nette des sols avec 20 ans d’avance

VINCI Immobilier vise le zéro artificialisation nette à horizon 2030. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur trois leviers d’actions principaux :

- recycler les fonciers obsolètes selon le principe de l’économie circulaire ;

- refuser les opérations trop consommatrices de sols ;

- compenser l’artificialisation des sols : pour chaque mètre carré artificialisé, un mètre carré est rendu à la nature sur un autre projet.

Innover pour proposer aux pouvoirs publics des offres pour répondre aux besoins d’adaptation est au cœur des dynamiques économiques des entreprises. La lutte contre les épisodes de forte chaleur illustre cette tendance : VINCI Construction a développé Revilo® pour accompagner les collectivités dans la création d’îlots de fraîcheur urbains. Plusieurs leviers peuvent être activés : reconstruction et dépollution des sols, désimperméabilisation des revêtements, création d’espaces verts, etc.

Quant aux épisodes climatiques intenses tels que les fortes pluies ou tempêtes, il s’agit d’y préparer nos habitats et infrastructures. Quelles soient de issues de constructions humaines ou inspirées par la nature, les solutions d’adaptation pour lutter contre les inondations se multiplient.

Rendre nos sociétés plus résilientes face aux changements climatiques est un impératif. Les impacts seront majeurs pour protéger notre environnement mais également nos sociétés de conflits sociaux et exacerbation des disparités et inégalités sociales.

Sources

Rapport sur l’écart entre les besoins et perspectives en matière de réduction des émissions, PNUE

https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/adaptation-france-changement-climatique

https://theshiftproject.org/article/climat-effets-adaptation-6eme-rapport-giec/

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/2018.12.20_Comprendre_le_PNACC2_0.pdf

Abonnez-vous

Restez informés : recevez notre newsletter

Chaque trimestre, nos articles, dossiers exclusifs et paroles d’experts directement dans votre boîte mail.

Les plus lus

Vous aimerez aussi

Marina Lévy - Les entreprises au cœur des enjeux de préservation des océans

Marina Lévy, océanographe, directrice de recherche au CNRS et conseillère Océan auprès de la présidence de l’Institut…

Accès à l’eau en Afrique : beaucoup de progrès, encore des défis

En matière d’approvisionnement en eau sécurisé, on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Les progrès…

Construire avec et pour la nature

Endiguer, terrasser, déboiser, canaliser… Voici des millénaires que les humains luttent contre la nature pour bâtir des…